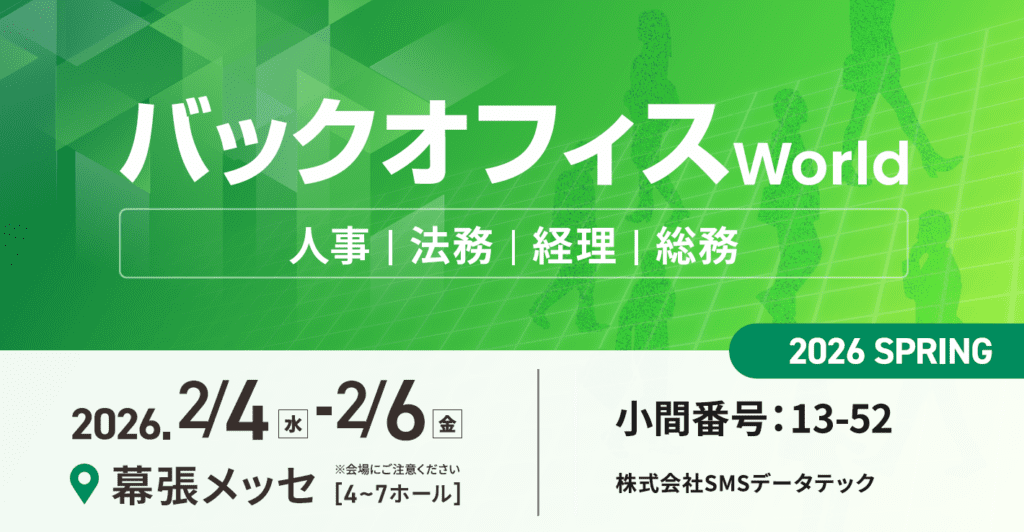

弊社SMSデータテックは、2026年2月4日(水)~2月6日(金)の3日間、幕張メッセにて開催されるバックオフィスWorld2026春...

ワークフローの自動化とは、申請や承認における処理の一部もしくは全部をツールの活用により自動化することです。テクノロジーが進歩したことで企業規模などに関わらず、自動化しやすくなりました。また、業務効率化や内部統制強化につながるため、多くの注目を集めています。

本記事では、ワークフロー自動化の概要やメリット、自動化のポイントについて詳しく解説します。ワークフローの自動化について知りたい方、業務効率化を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。

ワークフローの自動化とは、企業や組織内で実施されている承認プロセスをツールの活用などにより効率化することです。従来、ワークフローは書面にて署名やハンコの押印による承認が行われていました。ただ、書面を活用したワークフローの場合、出社が前提となりテレワークができなかったり、承認が遅れたりするデメリットがあります。ツールの活用でワークフローを自動化すれば、業務効率化やガバナンス強化などさまざまなメリットを得られるでしょう。

ここからは、以下の事項について解説します。

そもそもワークフローとは、業務の流れやその流れを図式化したもののことで「Work(仕事)」と「Flow(流れ)」を組み合わせた造語です。例えば、経費申請や物品購入、システム導入でワークフローによる承認業務が実施されています。企業の規模や業種、職種を問わず多くの業務には、担当者が企画・申請を行い上司の判断や承認を経て最終的に決定・完了するワークフローが存在します。

なお、ワークフローの詳細は以下をご覧ください。

⇒ワークフローとは?ワークフローシステムのメリットや挿入ステップ、比較のポイントも解説

ワークフローの自動化は、事前に定めたルールが満たされたり特定のトリガーが発動したりした際に、あらかじめ設計した動作がツール上で行われる仕組みが取られています。例えば、担当者が「承認ボタン」を押したら登録されている上司に通知します。また、ステータスの変更なども行われるケースがあるでしょう。

ワークフローの自動化が推進される主な理由は以下の3つです。

順に解説します。

ワークフローの自動化が推進されるのは、テクノロジーが急速に進歩しているためです。ワークフローシステムの登場により、容易に自動化が可能になりました。また、AIやAIエージェントの台頭で、複雑なタスクの処理もしやすくなっています。AIエージェントとは、複数のAIモデルやデバイスの組み合わせにより、単体では難しい高度で複雑な業務の処理を可能としたシステムのことです。企業の規模や業種などに関係なく、ワークフローの自動化が容易になりました。

なお、AIエージェントの詳細は以下をご覧ください。

⇒AIエージェントとは?仕組みや活用メリット、具体的な活用例を解説

内部統制強化の必要性が向上したことも、ワークフローの自動化が推進される理由の一つです。法令などを遵守しなければ、企業の信用やブランドイメージが低下して、顧客離れなどの原因になります。また、融資や投資の獲得などによる資金調達に悪影響を及ぼすリスクもあります。ワークフローを自動化することにより、不正の防止が可能です。

新型コロナウイルス感染症や従業員における価値観の多様化などに起因して、テレワークやハイブリッドワークといった新たな働き方が登場しました。ハイブリッドワークとは、オフィスワークとテレワークを組み合わせた勤務形態のことです。従来の書面によるワークフローの場合、出社しなければ承認が進みません。ワークフローの自動化により、多彩な働き方が可能になります。

ワークフローを自動化すれば以下4つのメリットを得られます。

ここからは、上記それぞれのメリットについて解説します。

ワークフローを自動化すれば業務効率化が可能です。事前に設定したタスクは、人が手を加えなくても自動で実行されます。また、ツールを活用すれば適切な申請書を探したり、誰に申請をすれば良いか都度確認したりする手間もかかりません。業務効率化につながるとともに、承認スピードの向上も期待できます。

ヒューマンエラーの防止もワークフローを自動化するメリットです。人間が行う業務にミスはつきものです。一方、システムであれば設定を間違えない場合、正しい処理が実行されます。例えば、データ入力・転記や集計におけるミス・入力漏れを防止可能です。確認や再提出に関する手間の削減にもつながります。

ツールを活用したワークフローの自動化は、ペーパーレス化の推進にも効果的です。デジタル上で申請や承認が完了するため、紙や印刷コストを抑えられるでしょう。また物理的な保管場所も不要です。

ペーパーレス化の推進は、さまざまな働き方の実現につながります。場所や時間を問わず働ける体制を構築できるでしょう。紙文化が定着している企業でのペーパレス化推進は容易ではありませんが、ワークフローは比較的デジタル化しやすくペーパレス化の第一歩としている企業が多く存在します。ペーパーレス化が進めば、データの有効活用も可能になります。

ワークフローの自動化は申請・承認プロセスの見える化にも役立ちます。申請がどこまで進んでいるかを確認可能です。ボトルネックの解消がしやすくなり、承認スピードの向上につながります。また「誰が」「いつ」「なにをしたか」が履歴として残るため、不正防止やコンプライアンス強化に有効です。

ワークフローの自動化は多彩なシーンで行われています。ここからは、以下のワークフロー自動化例を紹介します。

社内の問い合わせ対応効率化に、ワークフローの自動化が活用されています。通常、不明点が発生した場合電話やメールなどでシステム・総務といった担当部署に連絡しますが、ワークフローに置き換えることで、スムーズな連絡が可能になります。また、どの問い合わせに対応したかの管理がしやすくなるため、抜け漏れの発生を防止できるでしょう。

ワークフローが活用される代表例の経費精算にも、自動化が役立っています。経費精算は、自部門の上長や経理部門の担当者など多くの人が関わるため、自動化することにより業務改善効果や迅速な承認が期待できます。また、記録が残りコンプライアンス強化につながるでしょう。

ワークフローの自動化は請求書の処理にも有効です。自動化することで業務効率化だけでなく、ヒューマンエラーの防止も期待できます。他のシステムと連携させれば、承認されたものを他のシステムに記録することも可能です。また、他のシステムからデータを取り込み請求書を自動作成した後に、承認が下りたものを顧客に自動送付可能なシステムも存在します。

ワークフローの自動化はカスタマーサポートにも活用されています。近年は、電話だけでなくメールや問い合わせフォーム、SNSなどさまざまな窓口を設けている企業が少なくありません。複数窓口の情報集約と担当者への通知を自動化すれば、業務効率化や対応に関する抜け漏れの防止に有効です。また、チャットボットを組み込むことで顧客への返答を自動化している企業も存在します。

なお、おすすめのチャットボットを知りたい方は以下もご覧ください。

⇒おすすめのチャットボット18選!種類やメリット・デメリット、比較のポイントも解説

タスク管理にもワークフローの自動化が活用されています。具体的には、ToDoリストの作成や時間管理が可能です。また、プロジェクトの進捗や重要なタスクを関係者で自動共有するフローを構築すれば、進捗の確認や適切なタイミングでのフォローがしやすくなるでしょう。

最後に、ワークフローを自動化する際の以下ポイントについて解説します。

ワークフローを自動化する際には、スモールスタートを心掛けましょう。効率化や利便性の向上を目的にしていたとしても、業務手順が変われば従業員にストレスがかかります。また、必ず期待する成果が得られるとは限りません。まずは小さく始め、問題がないかを確認し従業員の理解も得ると良いでしょう。問題が起きず従業員が慣れたら、徐々に対象範囲を拡大して複雑なワークフローの自動化に取り組むことが重要です。

実際に現場でツールを活用する担当者の意見をヒアリングすることも欠かせません。関係者の意見を収集すれば、数値からは見えない問題点・改善点の発見につながり、自社に合うツールの選択や効果的なフローの構築に役立ちます。また、自動化ツールの導入プロジェクトに関係者を参画させることで、理解を得やすくなりスムーズな導入・浸透が可能です。

継続的な検証と改善により、ワークフローの最適化が期待できます。自動化を導入して一定期間経ったら、効率化した時間やユーザーの満足度を調査しましょう。問題が発生している場合や期待した成果が出ていない場合には、原因を分析して改善策の立案と実行を行います。継続的にPDCAを回せば、より効果的な自動化が可能になります。

導入時に目標や目指す成果を明確にすることも重要です。目標などが明確になっていなければ、上手くいっているのか問題があるかの判断ができません。

ワークフローの自動化とは、企業や組織内で実施されている承認プロセスをツールの活用などにより効率化することです。書面で行っていたワークフローを自動化することにより、業務効率化やヒューマンエラーの防止、プロセスの見える化など多くのメリットを得られるため、すでに多くの企業が経費精算・請求書の処理・カスタマーサポートなどを自動化しています。また、テレワークやハイブリッドワークなどさまざまな働き方の実現も可能になるでしょう。ワークフローを自動化する際には、スモールスタートを心掛けるとともに、関係者の意見を聞きながら継続的に検証と改善を行うことが重要です。

ワークフローの自動化に役立つツールは複数ありますが、業務プロセス・ワークフローを自動化・効率化するためのクラウド型プラットフォーム「ServiceNow」の導入がおすすめです。「ServiceNow」を利用すれば、さまざまな業務で利用されるアプリのデータベースを一つのプラットフォームに統合でき、業務のシームレス化や効率化、品質改善も可能です。

弊社SMSデータテックでは、「ServiceNow」の導入開発・保守運用をサポートしています。ご興味がある方は、以下をご覧ください。