2026年1月27日(火)、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBM)主催のパートナー企業向けイベント「IBMパートナー・フォー...

働き方改革とは言っても様々な制度が施行され法律の改正も行われているため、詳細の内容は複雑です。中小企業の担当者は「働き方改革はそもそもどのような制度?」「どのような義務があるの?」「どのような効果が期待されるの?」など、働き方改革について数多くの疑問があるのではないでしょうか。今回はそのような方に向けて、働き方改革の概要と目的、改正後の法律や働き方改革で得られる効果を解説します。

IT企業の働き方改革として、長時間労働を解消するための観点も解説しています。ぜひ最後までご覧ください。

目次

働き方改革とは、労働者が環境や個々の事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現し、より良い将来の実現を目指す取り組みです。働き方改革が推進される理由として「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立」「労働者のニーズの多様化」などがあります。

これらの課題を解決するために生産性の向上、就業機会の拡大、能力を充分に発揮できる環境作りが必要とされています。

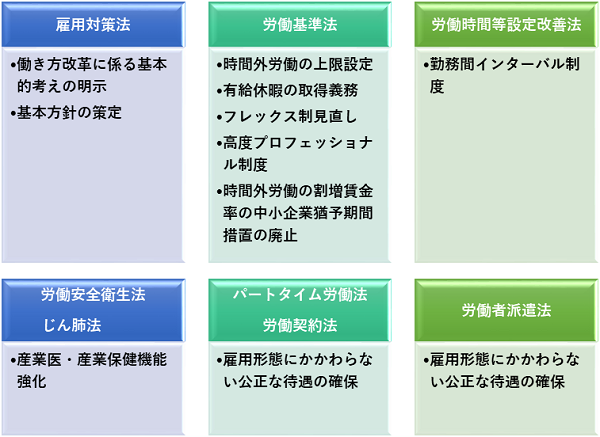

働き方改革は働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)のもと推進されます。

働き方改革関連法は、大きく2つの目的があります。

長時間労働による過労や、過労によるパフォーマンスの低下、将来への展望の諦めなど、長時間労働を強いることは、精神的・肉体的に負の要素にしかなりません。

長時間労働を是正し、これまでの労働に囚われない柔軟な働き方を実現してこそ、より生産性の高いパフォーマンスが生まれます。

正規雇用と非正規雇用での待遇格差は、これまでに何度も話題になりました。

待遇格差の例を挙げると、保険への加入や最低賃金、福利厚生などがあります。

現代は様々な働き方が選択でき、個々の事情に応じて働き方を選択できることが働き方改革の目指す道です。

労働条件を平等にすることで、より働きやすい環境作りになり、就労へのモチベーションも上がります。

この2つの目的を実現するために、8つの法律が改正されました。

改正後の法律は、2019年4月から施行されているものもあれば、大企業と中小企業で施行時期が異なるものもあります。

労働基準法39条が改正され、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日以上の有給休暇の取得が義務化されました。違反すると、労働者1人あたり30万円以下の罰金が科されます。大企業中小企業問わず2019年4月より施行されています。

原則、残業時間の上限を月45時間、年360時間までとし、臨時的で特別な事情がなければ超えてはいけません。

臨時的で特別な事情があり、労使が合意する場合でも以下の制限を超えることはできません。

・ 年720時間

・ 複数月平均80時間(休日労働含む)

・ 月100時間未満(休日労働含む)

違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

高度プロフェッショナル制度とは、年収1075万円以上の高度な専門知識や技術を持つ労働者は、従来の労働時間規制から除外する制度です。年間104日以上の休日は確保する措置は講じながらも、従事した時間ではなく、成果報酬による評価方式を採用しています。

高度プロフェッショナル制度のメリットは、生産性の向上に期待できることです。

成果報酬による評価方式は、労働者が業務の効率化を考えたり、業績を伸ばす努力に繋がります。この制度の対象者は各事業のトップの人材が該当するため、事業全体の業績が改善される可能性もあります。一方、長時間労働が横行するデメリットも考えられます。高度プロフェッショナル制度は、労働基準法の適用外となるため、始業から終電間際までの長時間労働を招く懸念があります。高度プロフェッショナル制度は、大企業中小企業問わず2019年4月より施行されています。

労働時間の調整や清算ができる期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長されました。

期間延長されたことで適切な業務配分ができないと、逆に業務効率が下がる可能性があります。状況や進捗確認はこれまで以上に意識しましょう。

大企業中小企業問わず2019年4月より施行されています。

勤務間インターバル制度とは、業務終了後、翌日出社するまでに一定時間以上の休息を確保する制度です。

この制度により、終電で帰宅したとしても、翌日も朝早くから出勤する必要はありません。大企業中小企業問わず2019年4月より施行されています。

管理監督者を含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法、または適切な方法で把握するように法律で義務化されます。大企業中小企業問わず2019年4月より施行されています。

労働者の健康内容に関して、事業主から産業医への情報提供、産業医による健康相談の強化、健康管理の内容を衛生委員会への報告義務を負います。大企業中小企業問わず2019年4月より施行されています。

雇用形態に関わらない公正な待遇を確保するために、以下の3つが求められています。

以下のすべてにおいて、大企業は2020年4月より、中小企業は2021年4月より施行されています。

2023年4月から中小企業の割増賃金率が25%から50%に引上げられます。

大企業はすでに適用済みです。

働き方改革は企業と労働者のどちらにとっても効果があります。

企業側は、労働者や社会からの評判が上がり、採用活動の活発化、働き方改革推進支援助成金や業務改善助成金などの助成金が受けられます。(助成金について)

労働者が働きやすいと思える環境は、離職率が低い傾向にあります。

働きやすい環境を作ることが企業の努めでもあるため、日頃から社員アンケートなどを取り状況を把握することが大切です。

今では、SNSやインターネットにより、企業の口コミや評判はすぐに調べることができます。

労働者だけでなく求職中の人も、企業がどのような働き方改革を導入しているのか見ています。企業活動を安定させるためにも、働き方改革は優先して取り入れましょう。

労働者側は、仕事後の時間を家族と過ごしたり、趣味に充てたりなど、有意義に過ごすことができます。有意義な時間を過ごすことで、仕事とのメリハリがつき、業務へのモチベーションも上がります。

IT企業では働き方改革として、長時間労働を是正する試みが重要です。IT企業はプロジェクトやチーム単位で業務が進行するため、過去のノウハウや個々の能力によって労働時間に差が出ます。リリーススケジュールの延期やスケジュールの線引が甘いことで、長時間労働を余儀なくされることもあります。これでは、働き方改革を推進しても効果はありません。

プロジェクトを円滑に進め、長時間労働を解消するためには、以下の項目について対策することが重要です。

プロジェクトを進行する上で、事前に仕様を明確化しておく必要があります。長時間労働を是正する上で、プロジェクトが途中で止まってしまうことは避けるべきです。仕様に不明点があるだけで、先の作業ができなくなり、確認に時間がかかってしまうことがあります。

稀に長時間労働を前提としたスケジュールが組まれることがありますが、ある程度の猶予(バッファ)を設けたスケジュールにすべきです。バッファのないスケジュールはプロジェクトが頓挫する可能性があり、完成後の品質トラブルを招く場合があります。

敷き詰めたスケジュールは、働き方改革を遅らせる大きな原因となるため、余裕を持ったスケジュールの策定が重要です。

プロジェクト途中の仕様変更はスケジュールを遅らせる大きな原因です。仕様変更により、これまでに作成したものを確認しなければいけません。現状の体制では間に合わないとなれば、増員する場合もあります。増員した者へプロジェクトの説明や現場のルール等を共有する必要もあり、スケジュールを大きく逼迫します。

プロジェクト発足前に、仕様変更を前提としたスケジュールや体制、規定を策定しましょう。

今回は働き方改革の概要と目的、改正後の法律や働き方改革で得られる効果を解説しました。

人材不足と言われる現代では、働き方改革を進めることが、より長期的な企業活動の基盤になります。

企業は、労働者が働きやすい環境で能力を充分に発揮できるように整備する必要があるのです。