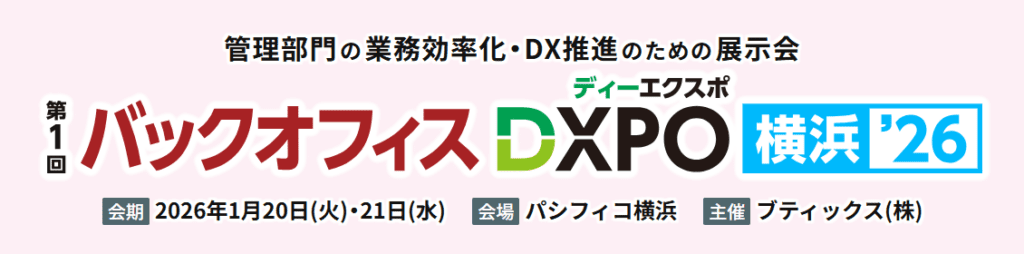

弊社SMSデータテックは、2026年1月20日(火)~21日(水)の2日間、パシフィコ横浜にて開催されるバックオフィスDXPO横浜’2...

近年はサーバー仮想化と呼ばれる技術が多用されています。物理的にサーバーを用意するのではなく、仮想化の技術を用いて用意するのです。今回はサーバー仮想化とは何かと、仮想化のメリットやデメリット、具体的に利用される技術まで解説します。

目次

サーバー仮想化は1台の物理サーバーに複数のOSをインストールして、独立したサーバーであるかのように利用する技術です。物理的には存在しないサーバーを仮想的に作り出すため仮想サーバーと呼ばれています。

サーバー仮想化にあたっては物理サーバーに専用のソフトウェアをインストールしなければなりません。このソフトウェア上で複数のOSをインストールして、仮想サーバーに物理サーバーのリソースを分割して割り当てます。

物理サーバーに搭載されているリソースの範囲内で割り当てができるため、物理サーバーのスペックは高めておくことが一般的です。リソースが不足すると仮想サーバーを構築できないため、複数台の仮想サーバーを構築できる物理サーバーを用意します。

物理サーバーは基本的に1台のサーバーに1つのOSをインストールして1台だけのサーバーとして利用するものです。それに対して、仮想サーバーは物理的に1台のサーバーでも、実際には複数台のサーバーとして利用するという違いがあります。

詳細は追って説明しますが、サーバー台数に違いが生じることでコスト負担や運用負荷にも違いが生じます。これらの部分も含めて物理サーバーと仮想サーバーには違いがあると認識してください。

サーバー仮想化のメリットはそれぞれ以下のとおりです。

物理サーバーと比較すると導入コストや運用コストを抑えやすくなっています。

まず、仮想サーバーの場合は物理サーバーのように利用する分のサーバーを購入する必要がありません。例えば、3台のサーバーが必要な場合でも、仮想サーバーであれば物理サーバーの購入は1台で済むのです。これによってサーバーの導入コストを抑えられます。

また、物理的に導入するサーバー数が減るため運用コストを抑えることが可能です。例えば、サーバーを設置するためのデータセンターコストを抑えられます。また、サーバーが故障してしまったり使用期限が来た際に部品を購入するコストも抑えられます。導入時はもちろん運用面においてもコストを抑えられる点が魅力です。

可能な限りサーバーを仮想化することで物理的に必要な台数を減らせます。上記で例を示したように、1台の物理サーバーに3台の仮想サーバーを構築すれば、物理サーバーの数が3分の1になるのです。

物理的なサーバー台数が減ることによって、サーバーを設置しやすくなるというメリットを生み出します。サーバー台数が多いとデータセンターでの運用が求められますが、小規模であれば社内にサーバールームを作るなどの選択肢も考えられるでしょう。

仮想サーバーはソフトウェアの設定によって簡単にリソースの割合を変化させられます。物理サーバーにリソースの余裕があるならば、自由に仮想サーバーのリソースの割合を変化させられるのです。つまり、物理サーバーのリソースが100ならば、仮想サーバーの数や利用状況によって30・30・40や50・50など仮想サーバー個々のリソースを変えることができるということです。

物理サーバーを利用しているとこのような自由度はありません。リソースが不足していると新しい機器を購入して改善するしかないのです。仮想サーバーも物理サーバーのリソースを使い切ると同様の対応が必要ですが、リソースに余裕がある限りは自由に変化させられます。

仮想サーバーはコンソールなどを利用して一元管理できるため、物理サーバーよりも運用負荷が軽減できます。物理サーバーは一元管理が難しいですが、仮想サーバーにすることでこの課題を解決できるのです。

また、仮想サーバーを利用することで同じ設定をすべてのサーバーに適用しやすくなります。例えば、同じタイミングですべてのサーバーに同様のアップデートを適用できるのです。このような運用を実現することで「1つのサーバーだけアップデートしていないことで問題が生じた」などの運用トラブルを防げるようになります。

サーバーを仮想化する技術は冗長構成に対応しやすく、これが障害に強い構成やBCP対策につながります。物理サーバーを利用しているとコスト面から冗長構成を構築しにくいですが、仮想サーバーならば物理サーバーの問題を解決可能です。

仮想サーバーを遠隔地に構築し、定期的にデータをバックアップする運用とすれば、災害や事故・事件などで物理サーバーに障害が起こっても業務を継続できます。近年はBCP対策が重要視されているため、これを実現しやすいことは仮想サーバーのメリットです。

仮想サーバーにはメリットだけではなくデメリットもあるためこちらも解説します。

仮想サーバーを構築するためには専門的な知識が求められます。物理サーバーを構築する際のスキルだけでは対応できないため、新しくスキルの習得が必要となることがデメリットです。

社内で対応できる人材がいないならば、仮想サーバーの導入に向けてベンダーの選定や人材の確保をしなければなりません。サーバー自体にかかるコストが低減できますが、導入前に人材面のコストが生じる可能性があります。

仮想サーバーの基盤に使われている物理サーバーに障害が起きると、構築されている仮想サーバー全てに影響が出ます。例えば、1台の物理サーバーに5台の仮想サーバーが構築されていると、物理サーバーの故障によって5台のサーバーが利用できなくなるのです。

もし、物理サーバーを利用しているならば、故障してもそのサーバー以外には影響が出ません。トラブルが発生した際の影響範囲が大きくなりやすい点はデメリットです。

仮想サーバーのメリットを解説しましたが、小規模な環境ではあまり恩恵を感じられません。時には費用対効果が悪くなってしまう可能性があることはデメリットです。

例えば物理サーバーが100台ある場合と5台しかない場合では、仮想化による恩恵は大きく異なります。基本的にはサーバーが100台になる方が多くの恩恵を受けられるのです。逆に5台しかない場合は恩恵を受けるどころか手間だけがかかるかもしれません。

サーバーを仮想化するための技術は大きく分けて3種類あるためそれぞれ解説します。

ホストとなるWindowsやMacOSなどのOSに仮想サーバーを構築するためのソフトウェアを導入する方法です。

専用のソフトウェアを導入しなければなりませんが、導入作業は他のソフトウェアと大差ありません。インストールに必要な媒体を用意して、画面の指示に従ってインストールを進めるだけです。専門的な知識は必要となるものの、比較的簡単に仮想サーバーを導入できます。

ただ、物理サーバー上でホストのOSを動作させ、その上に仮想サーバーを構築するため動作が遅くなる可能性があります。物理サーバーのリソースを最大限に活かせない点はデメリットです。

ハードウェアにハイパーバイザーと呼ばれる仮想化ソフトウェアをインストールする方法です。ホストOS型のように事前に用意したOSにインストールするのではなく、ハードウェアに仮想化ソフトウェアを直接インストールします。

物理サーバーにOSがインストールされていないため、サーバーのリソースを最大限に仮想サーバーへ割り当てられる点がメリットです。構築した仮想サーバーを高速化しやすいことから、近年はハイパーバイザーが利用される傾向にあります。

ただ、ハイパーバイザーを導入しインストールするためには専門的な知識が必要というデメリットがあります。また、対応しているハードウェアを用意しなければならず、時には新しい機器の導入が必要となる点もデメリットです。

近年新しい技術として「コンテナ」と呼ばれるものが普及しています。これは上記で説明したホストOS型やハイパーバイザー型とは根本的に異なった考え方です。

コンテナ型とは本体や設定ファイルなどのアプリケーション環境をコンテナと呼ばれる独立した空間で管理する技術を指します。ホストOSにインストールされた「コンテナエンジン」を介してそれぞれのコンテナを管理するのです。あくまでも独立した空間であるため、コンテナを導入する際はゲストOSが必要ありません。

上記で説明したサーバー仮想化はゲストOSが必ず求められていました。コンテナではこれが必要なくなるため、仮想化の中でも方向性が大きく異なった独立した技術と考えられています。

サーバー仮想化について解説しました。物理サーバーではなく仮想サーバーを利用することによって、コストの削減や運用負荷の軽減など数多くのメリットを生み出します。特に現在運用しているサーバーの台数が多い場合は、仮想サーバーに代えることによってより多くのメリットを受けることができるでしょう。

ただ、サーバー仮想化では物理サーバーに障害が起こった際に影響が大きくなるなどのデメリットがあります。また、導入にあたっては専門的な知識が必要となるため、ここも注意しなければなりません。

なお、仮想化はホストOS型とハイパーバイザー型があり、主にハイパーバイザー型が利用されています。また、別の観点としてコンテナ型も普及しているため、状況に応じて適切な仮想化の方法を選択できるようになりましょう。

なお、弊社SMSデータテックではサーバの運用や保守についてもサポート可能です。自動化による運用負荷なども提案できるため、お気軽にお問い合わせください。

情シス業務の効率化を進めるための具体的な方法を知りたい方は、

【情シス業務効率化の手引き書】資料をご覧ください。