弊社SMSデータテックは、2026年1月20日(火)~21日(水)の2日間、パシフィコ横浜にて開催されるバックオフィスDXPO横浜’2...

BPO事業とは、企業における特定の業務プロセスを担うサービスのことです。人材不足やビジネス環境激化などの要因により注目を集めています。利用すれば、業務品質と顧客満足度の向上やコスト削減、離職リスクの抑制などの効果を得られるでしょう。

本記事では、BPO事業の概要や活用するメリット・デメリット、導入の流れとおすすめのBPO事業者8選について詳しく解説します。BPOについて知りたい方、利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業とは、企業における業務プロセスの一部を代行するサービスのことです。従来は労務や経理、人事などが主な対象でしたが、近年はITや営業、マーケティングなどBPOの対象が拡大しています。自社でノウハウを有していない分野でBPOを用いることで、企業競争力の強化が可能です。

ここからは、BPOに関する以下の項目について解説します。

BPOが注目されている主な理由は以下の2つです。

順に解説します。

日本では、総人口の減少と少子高齢化により人材不足が大きな課題となっています。とくに、IT人材はDX推進により需要が拡大している一方、供給が追いついておらず、人材不足が顕著になっています。BPOを活用すれば、自社で採用活動を行わなくても必要な人材の確保が可能です。

なお、IT人材の不足に関する詳細は以下をご覧ください。

⇒日本のIT人材不足の実態とは?原因や対処法、エンジニアに求められるスキルを解説

ビジネス環境の激化も、BPOが注目されている理由の一つです。近年はグローバル化が進み、外部環境の変化が激しくなっています。以下の頭文字を取って、将来予測が難しい「VUCAの時代」と呼ばれるケースも存在します。

ビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応しなければ、企業の継続は困難です。BPOを活用することで、企業競争力を高め変化への対応を実現できます。

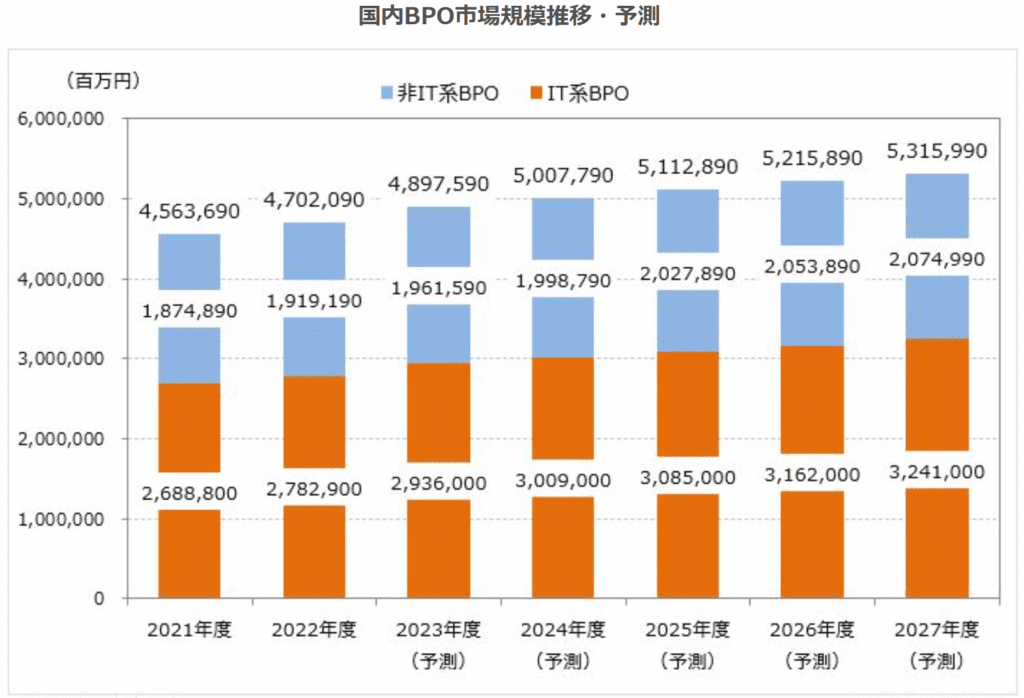

多くの注目を集めているBPOの市場規模は、拡大を続けています。以下は、矢野経済研究所が発表した国内BPO市場規模推移・予測に関するデータです。

出典:BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場に関する調査を実施(2023年)|矢野経済研究所

上記によれば、2022年度におけるBPO市場の規模は前年度比3.0%増の4兆7,021億円でした。2027年度には5兆3159億9,000円になると予測されています。今後も、BPOの市場規模は拡大を続けるでしょう。

BPOと混合されやすいアウトソーシングは、対応する業務の範囲が異なります。アウトソーシングとは、業務の一部を社外に委託して受託した企業が業務を請け負うことです。

BPOが特定業務のプロセスにおける企画から運用・処理までを担当するのに対して、アウトソーシングの場合は業務処理を主な担当範囲としています。

なお、アウトソーシングの詳細やおすすめ企業については以下をご覧ください。

⇒アウトソーシングとは?メリット・デメリットもわかりやすく解説

⇒おすすめのアウトソーシング企業7選!概要やメリット・デメリットも解説

ITOもBPOの一部です。ITO(インフォメーション・テクノロジー・アウトソーシング)とは、IT関連の分野に絞ったBPOを指します。例えば、社内ヘルプデスク業務やシステムの管理・保守、セキュリティ運用が対象業務です。

BPOとシェアードサービスは、業務の委託先が異なります。シェアードサービスとは、総務や人事など収益に直結しない業務をグループ企業や子会社に委託することです。

BPOの場合外部に業務を委託しますが、シェアードサービスでは関連会社(内部)への委託になります。BPOでは外部企業に機密情報を共有するケースがあり、情報漏洩のリスクが存在します。一方、シェアードサービスの場合委託先はあくまで関係する企業であるため、情報漏洩リスクを下げられるメリットがあるでしょう。

BPOとBPRは役割や目的が異なります。BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)とは、業務プロセスを根本的に見直してフローや組織構造、情報システムなどを変革することです。

BPOが業務を外部に委託して企業の負担軽減や競争力の向上を図るのに対して、BPRはプロセスを抜本的に改革して業務効率を目指します。

続いて、以下について解説します。

BPOの主な契約形態は以下の通りです。

順に解説します。

委任契約とは、法律に関する業務の処理を対象とした契約形態のことです。業務処理に対して報酬が発生するため、期待する成果が出なくても企業は報酬を支払う必要があります。ただ、受託した事業者は業務の過程に責任を持ち、善意のある管理者として作業を行う責務(善管注意義務)を負います。

準委任契約とは、法律以外の業務処理を対象とした契約形態のことです。例えば、経理作業やシステムの運用、コールセンター代行が該当します。

請負契約とは、特定業務の完成や成果に対して報酬が発生する契約形態のことです。例えば、システムや建物の完成に報酬を支払う契約が請負契約に該当します。事前に取り決めを行った成果物や成果がない場合、契約は終了しません。

利益には直接的に影響を及ぼさないバックオフィス(間接部門)が担当している仕事は、代表的なBPOの対象業務です。具体的には以下部門の業務が挙げられます。

利益に直結するフロントオフィス(直接的部門)の業務で、BPOを利用するケースも増えています。具体的には以下部門の業務が挙げられます。

上記でBPOを利用すれば、自社にはないノウハウで成果を高められる可能性があるでしょう。また、フロントオフィスで継続的に発生するデータ入力などを外部に委託して、従業員がコア業務に集中できる体制の整備を行っている企業も存在します。

ミドルオフィスにおける以下の業務もBPOの対象です。

上記の業務は、マニュアルやトークスクリプトを作成すれば定型化しやすく、BPOに適しています。

IT・システム部門の以下業務でも、BPO(ITO)が利用されています。

IT人材の雇用が難しいため、IT・システム関連業務を全て外部に委託して、自社内にシステム部門を設けない企業も存在します。

なお、IT業務のアウトソーシングや事例の詳細は以下をご覧ください。

⇒ITアウトソーシングとは?注目される理由と導入メリットも

⇒ITアウトソーシング事例8選!メリット・デメリットや導入ステップとポイントを解説

BPOを活用すれば以下の5つのメリットを得られます。

順に解説します。

BPOを活用すれば、売上の向上やコスト削減を実現するためのコア業務に集中できる体制構築が可能です。データ入力など、継続的に発生する定型作業を委託することで、従業員は収益拡大を目的とした業務に集中できるでしょう。

業務品質と顧客満足度の向上も、BPO活用におけるメリットです。人手が不足している場合、一人あたりの業務負担が大きく業務品質が悪くなったり、顧客対応が疎かになったりする恐れがあるでしょう。

BPO活用で従業員の負荷を減らせば、顧客対応に割ける時間が増加して充実したサービス提供が可能になります。また、BPO事業者は自社にはないノウハウを有しており、高い業務品質を実現できるケースがあるでしょう。

コストコントロールしやすい点もBPOのメリットです。BPOであれば必要なときのみ利用できます。一方、従業員として雇用した場合、業務量に関係なく毎月一定の賃金支払いが必要です。

例えば、繁忙期と閑散期の業務量に大きな差がある場合、繫忙期に合わせて従業員を雇用すれば閑散期に無駄が発生します。ただ、閑散期に合わせて人を確保すると繁忙期に対応できないでしょう。BPOであれば人員とコストをコントロールしやすく、無駄を減らせます。

BPOを活用すると、採用・教育コストを削減できます。人手不足が深刻化している近年は、採用に多くのコストがかかります。また、採用できたとしても教育に時間と手間、コストが発生します。

BPOであれば採用コストはかかりません。また、基本的にBPO事業者がノウハウを有しており、自社での教育も不要です。コスト削減できるだけでなく、迅速に成果を上げられるでしょう。

離職リスクの低減もBPOを利用するメリットです。業務の委託により、従業員の負担を軽減できます。働きやすい環境の整備につながり、従業員の満足度が向上するでしょう。

また、特定の業務を専属で行っている従業員が離職すれば、業務が停止してしまう恐れがあります。BPOを利用することで、特定の従業員に対する依存率を抑えられます。

続いて、BPO活用における以下の4つのデメリットを解説します。

BPOの活用には、初期導入費やランニングコストなどの費用が必要です。また、導入には手間がかかります。例えば、委託する業務・業者の選定やマニュアル作成が求められます。BPOで期待する成果を得るには、導入後も定期的なモニタリングと業者との打ち合わせが欠かせません。

社内にノウハウが蓄積しない点も、BPO活用のデメリットです。BPOでは、業務処理を担うのは基本的に委託業者です。委託業務に関する経験は得られず、知識やスキルを身に付けられません。

BPOの導入には、情報漏洩のリスクがあります。外部に業務を委託するには、関連する情報の共有が必要です。万が一、個人情報が漏洩すれば企業の信用やブランドイメージが低下するでしょう。また、企業秘密の流出は競争力の低下につながります。

委託業者への依存率が高まる点も、BPO利用のデメリットです。前述の通り、BPOを活用すれば企業にノウハウが蓄積しません。また、BPOの導入には手間がかかるため、業者を変更するのは簡単ではありません。

BPO導入の流れは以下の通りです。

順に確認します。

まずは、BPOを導入する目的や解決したい課題を明確にしましょう。BPOは、企業課題を解決する手段の一つです。場合によっては、BPOが適していないケースもあるでしょう。また、目的や課題の明確化は委託するBPO事業者を選定する際にも役立ちます。

続いて、業務の棚卸しと委託範囲の検討を行います。なかには、課題やBPOの目的、希望をまとめたRFP(提案依頼書)を作成する企業も存在します。RFPとして詳細をまとめれば、委託先の選定をスムーズに行えるでしょう。

委託したい業務範囲が明確になったら、実際に業者を選定します。複数社から提案を受け、コストやサービス内容などを比較すると良いでしょう。

委託する事業者が決定後、契約と打ち合わせを行います。既存の業務プロセスの分析と適正化を行い、いつから業務を委託するかや進行管理をどうするか決定しましょう。

準備完了後、試運転を行います。問題がなければ本格稼働に移行しましょう。気になる点がある場合は、改めて打ち合わせを行い解決していきましょう。

また、本格稼働移行後も定期的にモニタリングを行い、問題点の解決を図ります。事前に取り決めた業務が遂行されているかや、品質に問題がないかを確認しましょう。全てをBPO事業者に任せるのではなく、継続的なコミュニケーションを図り改善を繰り返すことが重要です。

おすすめのBPO事業者8選は以下の通りです。

順に解説します。

SMSデータテックは、大型システムの運用に長年携わったノウハウを基に、ITに関するBPOサービスを展開している企業です。例えば顧客の以下業務を担当しています。

20年以上のIT運用実績を保有しているため、信頼性が高いでしょう。

ネオキャリアは、アウトバウンド(営業)とインバウンド(コールセンター)コール業務に関するBPOサービスを展開している企業です。業界・業種を問わず、累計3,000社以上の業務を委託した実績があります。とくに、アウトバウンドコールでは、IT・人材業界のアポ取得やリード獲得、DM送付後のフォロー業務などで多数の実績を保有しています。

出典:パソナ公式Webサイト

パソナは、一般的な事務・サポート業務から各社固有のものまで、幅広い業務のBPOサービスを展開している企業です。例えば、以下の業務に対応しています。

導入実績は800件以上で、最大80%の業務改善実績も有しています。

キャスターは、カスタマーサポートやカスタマーサクセス、架電業務に関するBPOサービスを展開している企業です。必要な期間のみの利用も可能であるため、繁忙期のみ活用するのも良いでしょう。ファイリングや名刺スキャン、書類整理なども依頼できます。

出典:アデコ公式Webサイト

アデコは、25年で12,000件以上のプロジェクトを担当した実績のある企業です。AIやRPAなどの最新テクノロジーを駆使したデジタルBPOも行っており、業務モデル・プロセスの改善が期待できます。コスト削減や業務スピードの向上にも役立つでしょう。

アルティウスリンクは、コンタクトセンターやバックオフィス業務のBPOサービスを展開している企業です。日本を含め7ヵ国で約100拠点を有しており、全社のナレッジを集約・定期的なアップデートを行っています。

三菱総研DCSは、人事給与計算システムとその運用に関するBPOサービスを展開している企業です。月間の給与処理人数は55万人を超えており、豊富な実績を誇ります。システムのみの利用も可能なため、企業の状況により活用サービスを選択できるでしょう。

ベルシステム24は、24時間電話業務代行サービスを提供してきた企業です。近年は、最先端技術を持つベンチャー企業や、高度な専門性を有するコンサルティングファームなどと提携して、以下を含めたさまざまな業務に対するBPOサービスも提供しています。

最後に、BPO事業者を選定する際の以下の4つのポイントを紹介します。

まず、求める業務に対応できるかを確認しましょう。サービス提供事業者により、対応している業務の種類や範囲が異なります。さまざまな業務の委託を予定している場合には、多彩な業務に対応している事業者だと複数企業に依頼する手間が減るでしょう。

実績が豊富かの確認も欠かせません。実績が豊富であれば、専門性が高かったりノウハウを有していたりする可能性が高まります。公式Webサイトなどを確認して、同規模・同業種の企業依頼を受けたことがあるか、成果が出ているかを確認すると良いでしょう。

コストが適正かどうかも重要です。コストが高すぎれば自社で人材を雇用した方が良いでしょう。ただ、低コストでも品質が悪ければ求める成果は得られません。目的や雇用した場合の人件費などを踏まえて、適正なコストを算出しましょう。

セキュリティ体制が整っていれば、安心して業務を委託できます。BPO事業者の選定時には、どのようなセキュリティ対策を行っているか確認しましょう。また、個人情報を適切に取り扱うための体制を整備している事業者に付与される「プライバシーマーク」や、情報を安全に管理する仕組みが整っている事業者に送られる「ISMS認証」などを取得しているかの確認も有効です。

BPO事業とは、企業における業務プロセスの一部を代行するサービスのことです。利用すれば、コア業務に集中できる体制整備の実現や業務品質と顧客満足度の向上、離職リスクの抑制など多くのメリットを得られます。従来は、バックオフィス業務のBPOが中心でしたが、近年は企業競争力の向上を目的に営業やマーケティングなどのフロント・ミドルオフィス業務を外注する企業も少なくありません。

日本では人手不足が深刻化しており、人材の採用難易度が向上しています。とくに、多くの企業でDXが推進されておりIT人材の確保は困難で、IT分野に特化したBPOであるITOも注目を集めています。BPOは、企業の競争力強化や施策の推進に役立つでしょう。